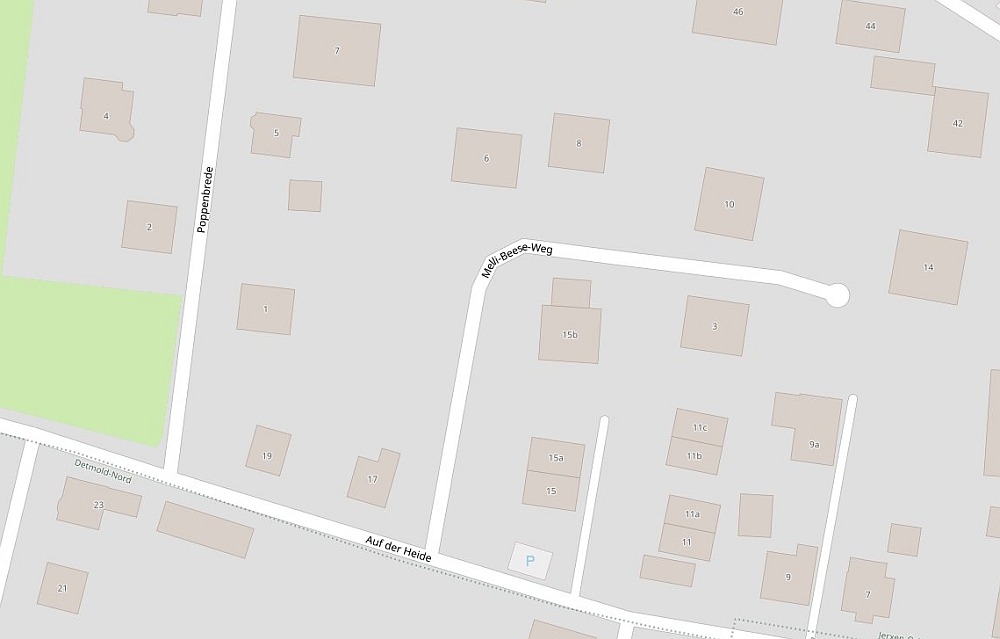

Detmold erinnert an Dr. Emil Peters und tauscht alte Straßenschilder gegen neu gefertigte aus. Leider wird versäumt unter den Schildern kleine Infotafeln anzubringen. Benannt wurde diese Straße am 22.03.1956, die Bebauung begann schon einige Jahre davor um Wohnraum für die Beamten der Bezirksregierung, die aufgrund der Verhandlungen durch Heinrich Drake von Minden nach Detmold verlegt wurde, zu schaffen.

Geboren wurde Emil Peters am 22. Juni 1882 in Lippstadt wo sein Vater als Regierungsbaumeister tätig war. Er besuchte das Gymnasium in Breslau und in Magdeburg, studierte Jura in Halle, München und Göttingen und war als Referendar am Oberlandesgericht Celle. Er promovierte 1906, war am Amtsgericht in Neustadt am Rübenberge und danach bei der Stadtverwaltung Hildesheim tätig.

Dr. Peters arbeitete ab 1911 in Finsterwalde und ab 1913 in Forst als Stadtrat. In dieser Zeit heiratete er Dorothea Schaefer, die Tochter eines Fabrikanten. Seine nächste berufliche Station war Stellvertreters des Bürgermeisters in Graudenz (Westpreußen) von 1916 bis 1919.

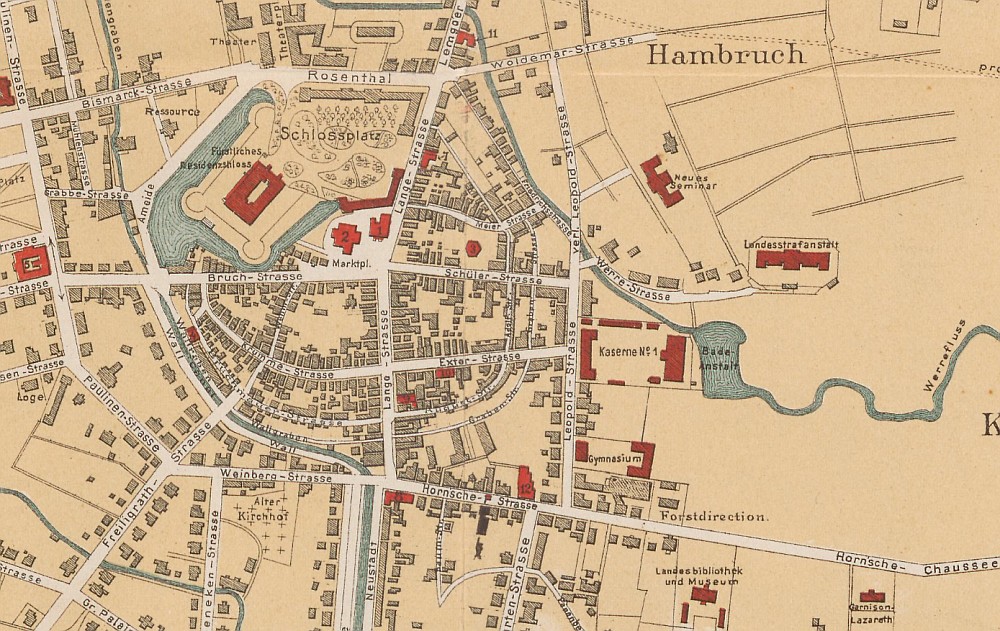

Als am 1. Juli 1919 die Stelle des Oberbürgermeisters in Detmold neu zu besetzen war, sah Dr. Peters dort die geeigneten beruflichen Perspektiven. Er wurde auch wegen seiner „bürgerlich liberalen“ Einstellung am 9. April einstimmig in das Amt gewählt und begann seine Arbeit in Detmold am 10. Mai 1920. Die Wohnadressen in Detmold waren Allee 13 und ab 1927 Bülowstraße 11.

Bereits seit 1932 hatten die Nationalsozialisten die meisten Stimmen in der Stadtverordnetenversammlung. Dr. Peters lehnte es ab gewerkschaftlich organisierte oder kommunistisch orientierte Arbeiter der städtischen Betriebe zu entlassen. Er weigerte sich am Tag nach der Reichstagswahl 1933 vor dem Rathaus die Hakenkreuzfahne zu hissen. Der Zorn der Nationalsozialisten führte zu einem tätlichen Angriff durch SA-Mitglieder auf den Oberbürgermeister. Er wurde in „Schutzhaft“ genommen und erst wieder freigelassen als er erklärte sein Amt ruhen zu lassen.

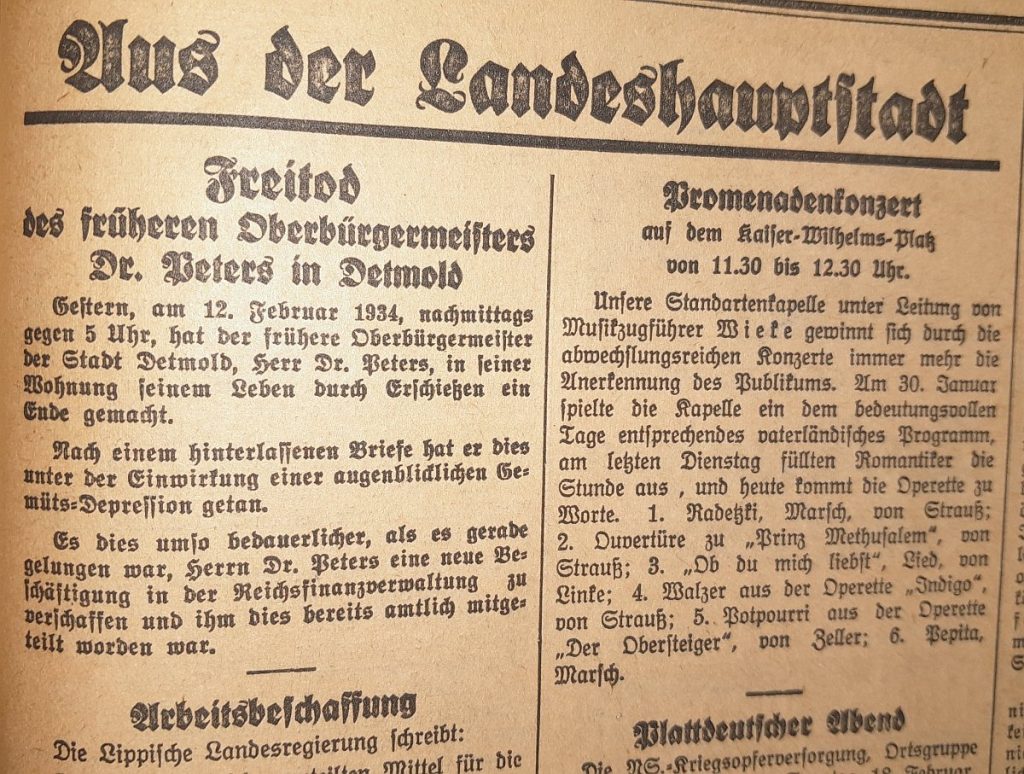

Am 30. Juni 1933 verfügte Gauleiter Dr. Alfred Meyer die Versetzung von Dr. Emil Peters in den Ruhestand. Dr. Peters hatte gegen die Täter des Überfalls auf ihn Anzeige erstatte. Unter der Bedingung, dass ihm eine gleichrangige Stellung im öffentlichen Dienst zugesichert wurde, nahm er die Anzeige zurück. Am 5. Februar 1934 sollte er eine wesentlich schlechter dotierte Aufgabe am Finanzamt aufnehmen. Diese Degradierung traf ihn schwer. Eine Woche später am 12. Februar 1934 nahm sich Dr. Emil Peters das Leben.

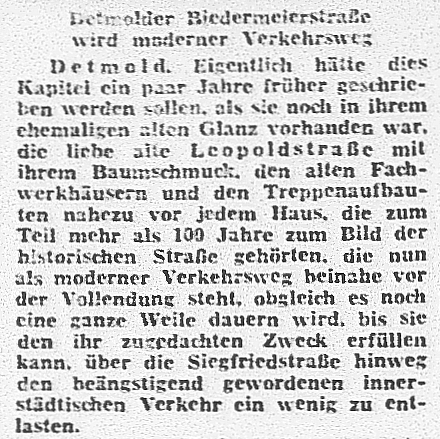

Die Lippische Staatszeitung schreibt am 13. Februar 1934:

Die Urne wurde im Familiengrab der Schwiegereltern in Finsterwalde beigesetzt. Das Grab wurde vor vielen Jahren aufgelöst.

Obige Zusammenfassung der Lebensgeschichte von Dr. Emil Peters basiert auf einer Ausstellung im Rathaus Detmold und dem LZ Bericht zur Ausstellungseröffnung.

NSDAP Mitglied Hans Keller (geb. 1. Februar 1903 in Berlin, gest. 6. September 1956 in Detmold), Dipl. Kaufmann aus Berlin, war von 31. März 1933 bis 4. April 1945 Oberbürgermeister in Detmold. Im Entnazifizierungsverfahren wurde Hans Keller am 9. Dezember 1948 als Mitläufer eingestuft.

In den (noch nicht vollständig) online verfügbaren Entnazifizierungsakten liefert die Suche „Hans Keller“ mehrere Treffer jedoch bisher keinen mit Geburtsjahr 1903.

Falls du recherchieren möchtest:

Auf der Seite der Archive https://www.archive.nrw.de/archivsuche den Begriff „Entnazifizierung“ eingeben.

1953 wurde Hans Keller von der DP (Deutsche Partei) und CDU als Kandidat für den Kreis Lemgo für die Bundestagswahl 1953 aufgestellt.

Im Wohnhaus von Hans Keller waren einige Räume vermietet. Laut Adressbuch wohnten dort: Heinrich Barkhausen (Direktor des Lyzeum Detmold), Jürgen Stroop und Frau Käte Stroop geb. Barkhausen.